im september war ich mal nicht in sachen MALIS in köln an der TH, sondern in sachen open access.

für die akten hier ein „re-post“ meines berichts dazu aus unserem internen ULB-blog.

„köln 2024: #OAT24“ weiterlesen

wichtiges, unwichtiges, neues, altes, schönes, nützliches, überflüssiges, nachdenkliches, sonstiges

im september war ich mal nicht in sachen MALIS in köln an der TH, sondern in sachen open access.

für die akten hier ein „re-post“ meines berichts dazu aus unserem internen ULB-blog.

Bei einem Urlaubsbesuch von York (dem in England, nicht dem in Kanada) im April habe ich einen Ausflug zum Campus der Uni gemacht, um mir mal die dortige Bibliothek anzusehen – was man halt so macht als reisende:r Bibliothekar:in. 🙂

Diesen Bericht habe ich für unser internes Blog in der ULB geschrieben; da er vielleicht auch für andere interessant ist, „reblogge“ ich ihn hier.

„„Bibliotheken anderswo“: University of York Library“ weiterlesender wechsel meines früheren münsteraner kollegens björn gebert hat mich dazu gebracht, zwei freie tage dazu zu nutzen, mal nach oldenburg zu fahren.

nettes städtchen, interessante uni-bibliothek – könnte sein, dass ich da nochmal hinfahre. 🙂

für die akten hier die notizen zur diesjährigen tour, ergänzt um den „bibliotheksbesichtigungsbericht“, den ich für unseren internen ULB-blog zusammengestellt habe.

anlässlich der LIBER-tagung bin ich in diesem jahr zum ersten mal nach ungarn gekommen.

ich „reblogge“ hier zu archivzwecken meine notizen zur reise, die ich für unser ULB-internes blog zusammengestellt habe.

Vom 5. bis zum 7. Juli fand die 52. LIBER–Jahrestagung in Budapest in Ungarn statt. (LIBER ist ein europäischer Verband wissenschaftlicher Bibliotheken: „Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche“.)

anlässlich der LIBER-tagung bin ich in diesem jahr endlich mal nach dänemark gekommen; siehe dazu auch hier.

ich „reblogge“ hier zu archivzwecken v.a. der touristischen aspekte meine notizen zur tagung, die ich für unser ULB-internes blog zusammengestellt habe.

Vom 6. bis zum 8. Juli fand die 51. LIBER–Jahrestagung in Odense in Dänemark statt.

Die Folien und Poster wurden auf Zenodo veröffentlicht, Fotos gibt es auf Flickr.

Hier für die Akten eine Liste der Vorträge und Workshops, die ich gehört bzw. an denen ich teilgenommen habe, und ein paar „vermischte Meldungen“.

Vorbemerkung: Leider werden die auf der Seite der LIBER-Konferenz verfügbaren Informationen zum Programm – Übersicht und Abstracts – nach jeder Konferenz „abgeräumt“ und sind dann nicht mehr verfügbar. Das macht das „Verbloggen“ schwieriger, weil man z.B. nicht mehr auf die Beschreibungen der Workshops und Sessions verweisen kann. Ich hoffe, dass LIBER das irgendwann mal ändert …

Alle 12 Poster sind auf Zenodo verfügbar.

Die 52. LIBER-Tagung wird vom 5. bis 7. Juli 2023 in Budapest stattfinden.

dieses jahr fanden die open-access-tage endlich mal wieder „in echt“ statt, und zwar in bern.

ein konferenzbericht folgt noch steht jetzt unten; hier schonmal ein paar touristische notizen.

einige fotos (und einiges zu den vortragssessions) hats in meinen tweets mit dem hashtag #oat22.

„re-post“ meines beitrags für das ulb-interne blog

Die 2022er-Ausgabe der Open-Access-Tage fand auf schweizer Boden statt: auf dem Gurten, dem „Hausberg“ von Bern.

Einen Überblick über das Programm gibts hier; die Folien der Vorträge und die Poster sind auf Zenodo verfügbar, die aufgezeichneten Vorträge auf dem AV-Portal der TIB Hannover.

Für Twitter wurde der Hashtag #oat22 genutzt: chronologisch rückwärts* / gerankt. *(Tweets nach Ende der Tagung können sich auch auf andere Veranstaltungen oder Dinge beziehen; daher z.B. nicht über Haferflocken-Content wundern. :))

Mit den Jahren kennt man immer mehr Kolleg:innen, die im Bereich Open Access aktiv sind. Dennoch lohnt es sich, die (immer nett moderierten) „Kennenlernrunden“ bei den OAT mitzumachen: Man lernt jedes mal noch „neue Leute“ kennen, und selbst wenn man sich schon kennt, ist es nett, sich fünf Minuten zu unterhalten – gerade jetzt nach den zwei „Online-Jahren“.

Die Entscheidung für eine Session oder einen Workshop ist ja bekanntlich immer auch eine gegen eine(n) andere(n). Daher empfehle ich dringend einen Blick ins Programm, um zu sehen, was es noch alles Interessantes gab!

Für die Open-Access-Tage 2023 brauchen Teilnehmer:innen aus Deutschland keinen Steckeradapter: Sie finden nämlich in Berlin statt.

An der Organisation werden 12 Einrichtungen beteiligt sein – eine sehr plakative Umsetzung des Mottos „Kooperation & Kollaboration“!

Für unser ULB-internes Blog habe ich einen kurzen Bericht zum diesjährigen OA-Barcamp geschrieben. Ich „reblogge“ ihn hier mal für den Fall, dass er auch für andere Kolleg:innen interessant ist. 🙂

Am 22. & 23.4. fand ein Barcamp zum Thema Open Access statt, organisiert vom Team des Projekts open-access.network.

Am 22. & 23.4. fand ein Barcamp zum Thema Open Access statt, organisiert vom Team des Projekts open-access.network.

Bei einem Barcamp, auch „Unkonferenz“ genannt, wird das Tagungsprogramm „tagesaktuell“ auf der Basis von Vorschlägen und Abstimmungen der Teilnehmer:innen erstellt und ggf. im Laufe der Veranstaltung noch geändert oder ergänzt. Ein Prinzip, das auch bei diesem Barcamp mit rund 100 Teilnehmer:innen gut funktioniert hat, um einen etwas informelleren Austausch zu ermöglichen.

In fünf Sessions gab es zu diesen Themen kurze Inputs und dann meist muntere Diskussionen (* = habe ich dran teilgenommen):

Interessant waren auch die beiden Tools, die zum Einsatz kamen.

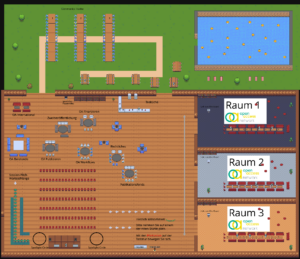

Der Austausch an sich wurde nicht nicht über Zoom o.ä. organisiert, sondern über Gather.town. Damit wurden virtueller Konferenzräume angelegt (Plenum, Veranstaltungsräume, Sitzgruppen & Stehtische für Gespräche in kleineren Runden, Tische auf der „Terrasse“ – und auch eine Teeküche wurde gedacht!), in denen man sich mit einem Avatar frei bewegen konnte. Ähnlich wie bei wonder.me (kennen einige vielleicht noch unter dem anfänglichen Namen „Yotribe“) kann man sich nur mit den Leuten unterhalten und sie per Webcam sehen, in deren Nähe man sich befindet. Der „Nähe-Grad“ wird von den Organisatoren je nach Zone, in der man sich aufhält, festgelegt. So können im Plenum alle zu allen sprechen, in den Veranstaltungsräumen sind die Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung unter sich, ebenso wie diejenigen, die sich um eine Sitzgruppe versammeln usw.

So sind auch „Warmup-Spielchen“ möglich (z.B. „wer zu diesem Thema schon viel Erfahrung hat, läuft jetzt mal zur Türseite des Veranstaltungsraumes, wer eher Anfänger ist, läuft zur Fensterseite“) oder „Socializing“-Programmpunkte à la Speeddating („unterhalten Sie sich mit Ihrem Gegenüber am Tisch, und alle fünf Minuten rutschen die, die auf der rechten Seite der Tische sitzen, einen Platz tiefer“).

Per Chat kann außerdem z.B. man in die Runde fragen, ob sich jemand spontan zu einem bestimmten Thema austauschen will („wir treffen uns bei den blauen Sesseln“), oder man kann auch gezielt Teilnehmer:innen „anfunken“ und sich zu einem Zweiergespräch auf der Terrasse verabreden.

Das Prinzip funktioniert erstaunlich gut und ist definitiv angenehmer als stundenlanges In-Zoom-Kacheln starren.

Ein Kollege sagte bei der Abschlussversammlung nach den zwei Veranstaltungstagen (jeweils 9–14:30 Uhr): „Heute gehe ich nicht mit Zoom-Fatigue-Kopfschmerzen nach Hause, sondern mit einem Lächeln im Gesicht.“ So ging es mir auch!

Die Session-Planung und die (Echtzeit-)Dokumentation erfolgte über das Whiteboard-Tool Miro.com.

Dort wurden Vorschläge und Wünsche für Sessions gesammelt, bewertet und sortiert, dort war dann der „Tagungs-Stundenplan“ zu finden, und für jede Session gab es einen Bereich zum Mitschreiben und ggf. für die Ablage von Input-Dokumenten wie z.B. zwei Fallbeispielen für die rechtliche OA-Beratung.

Alle Bereiche waren allen Teilnehmer:innen zugänglich, sodass man auch jederzeit nachsehen konnte, was in anderen Sessions festgehalten wurde.

Und per Download des gesamtem Boards als Grafik oder PDF-Datei konnte man sozusagen alle Flipchart-Bögen gesammelt mit nach Hause nehmen.

Unter #OAbarcamp21 wurde ein wenig gewittert.

Wenn noch anderswo Berichte zur Veranstaltung erscheinen, verlinke ich sie hier.

Screenshot sind bekanntlich etwas, das man in den diversesten Kontexten gebrauche kann.

Hier ein paar Tools dafür.

Möchte man Elemente von Websites aufnehmen, bieten sich Browser-Add-ons an.

In Chrome nutze ich z.B. die Erweiterung Fireshot, in Firefox Nimbus Capture.

Solche Add-ons bieten sich z.B. an, wenn man ganze Websites erfassen will.

Wenn es um Programmfenster außerhalb des Browsers geht, braucht’s andere Tools.

In Windows 10 geht das mit „Bordmitteln“: Die Tastenkombination Windowstaste + Shift + s ruft das Tool Ausschneiden und Skizzieren auf (den Nachfolger vom Snipping Tool), mit dem man einen Ausschnitt wählen kann. Das Bild wird dann in der Zwischenablage gespeichert; wenn man auf die entsprechende Meldung klickt, kommt man in einen Editor, mit dem man den Ausschnitt z.B. mit Markierungen versehen kann. (In den Einstellungen kann man übrigens auch die Option wählen, dass das Tool über die Druck-Taste aufgerufen wird.)

Ein eigenständiges Programm ist z.B. Screenpresso aus Frankreich, das ich seit Jahren nutze. Man dann damit bei Bedarf auch Screencasts aufnehmen. Die gratis-Version reicht im Normalbetrieb völlig aus.

Eine Open-Source-Alternative ist z.B. Greenshot.

Dieser Beitrag ist Teil des „netzwerkeln“-Adventskalenders 2020. #netzadvent2020